Im Inneren der Lawine

Innsbrucker Forschende entwickeln neue Methode zur Erforschung von Lawinen

Um Simulationen von Lawinen zu verbessern, braucht es Daten, die bei natürlichen Ereignissen erhoben werden. Innsbrucker Forschende entwickeln für diesen Zweck eine neue Methode. Sie geben den abwärts rasenden Schneemassen kleine Sensorknoten mit auf den Weg, die während des Lawinenabgangs eine Vielzahl von Messungen durchführen. Das könnte unter anderem die Suche von Verschütteten erleichtern.Dank jahrzehntelanger Forschungen können Lawinen heute viel besser charakterisiert, vorausgesagt und simuliert werden. Doch nach wie vor ist es vergleichsweise schwierig, tatsächlich in eine Lawine „hineinzusehen“ und die Vorgänge in den herabstürzenden Schneemassen im Detail nachzuvollziehen. Bisherige Methoden nutzen vor allem Radargeräte, um die innere Dynamik von Lawinen zu vermessen. Doch mit der zunehmenden Digitalisierung und Miniaturisierung von Elektronik wird nun ein weiterer Ansatz zu einer realistischen Option: Man kann den Lawinen kleine Computer mit ausgeklügelter Sensorik mit auf den Weg geben, sodass sie inmitten der schwer erfassbaren Schneebewegungen Aufzeichnungen anfertigen.

Dieser Ansatz wird erstmals im Projekt „AvaRange: Objektverfolgung in Schneelawinen“ verfolgt, das vom Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) gemeinsam mit Forschungspartnern durchgeführt und vom Wissenschaftsfonds FWF und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) unterstützt wird. Jan-Thomas Fischer und seine Kolleg:innen vom Institut für Naturgefahren des BFW in Innsbruck wollen mit diesem neuen Blick in die Lawine Laborexperimente und Computersimulationen ergänzen und damit auch zu mehr Sicherheit im Wintersport beitragen.

Mehr Sicherheit für Wintersporttreibende

„Klassischerweise erhalten sehr große Lawinenereignisse mit ihren potenziell katastrophalen Folgen größere Aufmerksamkeit in der Forschung. Wir widmen uns dagegen kleineren Lawinen, die etwa für die Gefahrenzonenplanung nur indirekt von Bedeutung sind, für Wintersportler:innen auf und abseits der Piste aber sehr wohl relevant sein können“, erklärt Fischer. In diesem Bereich seien die Simulationswerkzeuge noch weniger stark ausgereift. Ihre Verbesserung könnte beispielweise helfen, Schutzbauten richtig zu positionieren und zu dimensionieren oder den wahrscheinlichsten Verschüttungsort von Lawinenopfern im Lawinenkegel zu bestimmen. Wintersportler:innen im alpinen Gelände nutzen heute spezielle Lawinenrucksäcke, die im Notfall einen Airbag entfalten, damit deren Träger:innen an die Oberfläche der Lawine transportiert werden. Auch die Verbesserung dieser Lawinen-Airbags könnte eine konkrete Anwendung der Forschungsergebnisse sein.

Tests auf der Innsbrucker Nordkette

Natürlich auftretende Lawinenereignisse sind selten und schwer zu beobachten. Entsprechend herausfordernd ist es, mehrere Lawinenereignisse mit vergleichbaren Rahmenbedingungen zu finden und reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen. Die Innsbrucker Forschenden kooperieren deshalb mit dem Skigebiet Nordkette, wo bei entsprechender Schneelage regelmäßig Lawinensprengungen durchgeführt werden.

Bei der Ausgestaltung der Sensortechnik arbeiten Fischer und sein Team zudem mit Expert:innen der Universität Innsbruck und der TU Berlin zusammen. „Die Technologie, die wir nutzen, entspricht in etwa jener, die auch in einem fortgeschrittenen Smartphone verbaut ist. Dazu gehören Elemente zur genauen Positionierung mittels Satellitennavigationssystemen, Beschleunigungsmessern oder Gyroskopen, die die Lage der Sensormodule im Raum bestimmen, oder Sensoren, die die Temperaturentwicklung genau vermessen können“, gibt Fischer Beispiele. Einer der wichtigsten Punkte ist die Konnektivität. Die Sensoreinheiten sollen nicht nur Kontakt zu Messpunkten außerhalb der Lawinen, sondern in einer fortgeschrittenen Entwicklungsstufe auch zu ihren Pendants innerhalb der bewegten Schneemasse herstellen können. Mehrere Sensoreinheiten sollen dabei ein gemeinsames Netzwerk bilden und per Funkabstandsmessung kontinuierlich ihre relativen Positionen bestimmen. Verpackt werden Sensorik und Elektronik in stabilen Hüllen aus dem 3-D-Drucker, die den extremen Bedingungen innerhalb der Lawinen standhalten müssen.

Das Chaos in den Griff bekommen

Die Bewegung der Sensorelemente innerhalb der Schneemassen verläuft naturgemäß äußerst chaotisch. Sie drehen sich, schlagen gegen Felsen, bewegen sich an der Oberfläche oder werden tief in der Lawine vergraben. „Diese Bewegungen nachzuvollziehen, ist relativ schwierig und bedarf einer ausgeklügelten Verknüpfung der Sensordaten“, betont Fischer. Im Projekt wird unter anderem die Nutzung von eigenen Machine-Learning-Algorithmen geprüft, die die komplexen Daten vereinfachen, analysieren und filtern. Von den Bewegungsabläufen lässt sich schließlich auf eine Reihe innerer Eigenschaften von Lawinen schließen. Dazu gehört etwa jenes Phänomen, das der BFW-Forscher inverse Segregation nennt. Der Begriff verweist auf die Bildung von Schneepartikeln oder -klumpen in verschiedenen Größen, wobei sich die größeren Teile mit der Bewegung tendenziell nach oben sortieren – ein Phänomen, das auch von den erwähnten Lawinen-Airbags genutzt wird. Doch das ist kein einfacher linearer Zusammenhang.

„Die tatsächliche Bewegung der Schneegebilde innerhalb der Lawine hängt von vielen Faktoren ab. Dazu gehört nicht nur die Größe der Teile, sondern etwa auch ihre Dichte und ihre genaue Form“, erklärt Fischer. „Wir wollen herausfinden, in welcher Weise diese Eigenschaften das Fließen der Schneepartikel in der Lawine beeinflussen und bestimmen.“ Mit dieser Untersuchung baut man unter anderem auf Laborexperimenten auf, in denen bereits sehr gut gezeigt werden konnte, wie die Formen und Größen der kompakten Schneeteile innerhalb der Lawinen überhaupt entstehen. Die Erkenntnisse über das Innenleben der Lawinen, die die Forschenden in ihrem Projekt schaffen, werden schließlich auch Teil eines neuen Simulationswerkzeuges, das für die Wissenschaftscommunity frei verfügbar sein wird. Dieses Tool soll dann auch die Entstehung und Bewegung der Partikel mit hoher Genauigkeit abbilden können.

Zur Person

Jan-Thomas Fischer ist habilitierter Physiker mit einem Hintergrund in Kryosphärenwissenschaften und Lawinendynamik. Seit 2021 leitet er das Institut für Naturgefahren des Bundesforschungszentrums für Wald (BFW) in Innsbruck, wo er sich auf experimentelle und rechnerische Verfahren der Lawinenforschung konzentriert. Sein Projekt „AvaRange: Objektverfolgung in Schneelawinen“ wurde vom Wissenschaftsfonds FWF mit 315.000 Euro sowie von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert.

www.avarange.org

scilog.fwf.ac.at

- Freigegeben in News

Irgendwo in Tirol, irgendwann im Winter. Es hat schon ewig lang nicht mehr geschneit. Die letzten Tage waren eher föhnig, dann wechselhaft. Aber heute lacht überall die Sonne und es ist klar: Wir wollen eine Skitour gehen. Einzig die Schneequalität lässt zu wünschen übrig. Zwar ist alles vorhanden – vom Bruchharsch über dicke Triebschneeansammlungen und Zastrugi hin bis zu blank gefegten, pickelharten Eisflächen – aber halt nicht das, was das Herz des Freeriders oder Skitourengehers begehrt. Also bleibt nichts anderes übrig: Tablet raus, ab ins Internet und checken, wo sich der gute Schnee versteckt. Nach ein paar Klicks wird klar, man findet ihn im Trentino, wohl am besten in der Gegend um den Passo Tonale. Gut, dann noch die Lawinengefahr checken. Wo war das nochmal genau? Ahja,www.avalanches.org ... dann auf das Trentino klicken: Oha, alles auf Italienisch!

Irgendwo in Tirol, irgendwann im Winter. Es hat schon ewig lang nicht mehr geschneit. Die letzten Tage waren eher föhnig, dann wechselhaft. Aber heute lacht überall die Sonne und es ist klar: Wir wollen eine Skitour gehen. Einzig die Schneequalität lässt zu wünschen übrig. Zwar ist alles vorhanden – vom Bruchharsch über dicke Triebschneeansammlungen und Zastrugi hin bis zu blank gefegten, pickelharten Eisflächen – aber halt nicht das, was das Herz des Freeriders oder Skitourengehers begehrt. Also bleibt nichts anderes übrig: Tablet raus, ab ins Internet und checken, wo sich der gute Schnee versteckt. Nach ein paar Klicks wird klar, man findet ihn im Trentino, wohl am besten in der Gegend um den Passo Tonale. Gut, dann noch die Lawinengefahr checken. Wo war das nochmal genau? Ahja,www.avalanches.org ... dann auf das Trentino klicken: Oha, alles auf Italienisch! Grundlage für eine verbesserte und effektive Zusammenarbeit der drei Lawinenwarnteams bildet eine gemeinsame Softwareapplikation, die es den Lawinenwarnern erlaubt, gemeinsam und interaktiv ihre Beurteilungen zu verfassen und sich gegenseitig zu beraten. Dieses Expertentool gibt einen auf Standards der Europäischen Warndienste EAWS basierenden Workflow vor. Ähnlich wie in der Schweiz ist es nun möglich, in einem ersten Schritt kleine Regionen je nach Lawinensituation auch über die Landesgrenze hinaus zusammenzufassen und zu beurteilen.

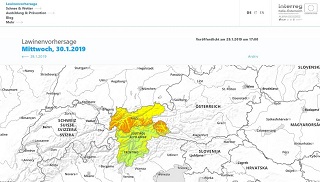

Grundlage für eine verbesserte und effektive Zusammenarbeit der drei Lawinenwarnteams bildet eine gemeinsame Softwareapplikation, die es den Lawinenwarnern erlaubt, gemeinsam und interaktiv ihre Beurteilungen zu verfassen und sich gegenseitig zu beraten. Dieses Expertentool gibt einen auf Standards der Europäischen Warndienste EAWS basierenden Workflow vor. Ähnlich wie in der Schweiz ist es nun möglich, in einem ersten Schritt kleine Regionen je nach Lawinensituation auch über die Landesgrenze hinaus zusammenzufassen und zu beurteilen. Der inhaltliche Aufbau von lawinen.report

Der inhaltliche Aufbau von lawinen.report Nach der Übersichtskarte und den Symbolen, die einen schnellen Überblick bieten, geben die Beurteilung der Lawinengefahr sowie die Beschreibung der Schneedecke und der Tendenz in Textform deutlich detailliertere Informationen zur prognostizierten Lawinensituation. Ein Link zu den jeweiligen Wetterdienststellen und deren Wetterberichten schließt die Lawinenvorhersage ab. Außerdem kann die Lawinenvorhersage in sozialen Netzwerken geteilt oder mehrere tägliche Services abonniert werden.

Nach der Übersichtskarte und den Symbolen, die einen schnellen Überblick bieten, geben die Beurteilung der Lawinengefahr sowie die Beschreibung der Schneedecke und der Tendenz in Textform deutlich detailliertere Informationen zur prognostizierten Lawinensituation. Ein Link zu den jeweiligen Wetterdienststellen und deren Wetterberichten schließt die Lawinenvorhersage ab. Außerdem kann die Lawinenvorhersage in sozialen Netzwerken geteilt oder mehrere tägliche Services abonniert werden.

Der SnowHow Winter 17/18 hat bereits im Dezember mit einem kostenlosen Workshop Lawine in Obergurgl begonnen. Im Jänner folgten Workshops auf der Zugspitze und nochmals in Obergurgl. Im Februar gibt es das kostenlose Angebot in den beiden Freeride City Innsbruck Spots Nordkette und Axamer Lizum.

Der SnowHow Winter 17/18 hat bereits im Dezember mit einem kostenlosen Workshop Lawine in Obergurgl begonnen. Im Jänner folgten Workshops auf der Zugspitze und nochmals in Obergurgl. Im Februar gibt es das kostenlose Angebot in den beiden Freeride City Innsbruck Spots Nordkette und Axamer Lizum. Ausrüstung und der Umgang damit im Notfall ist ein weiterer wichtiger Punkt beim Workshop. Die Verschüttetensuche muss mit Profis geübt werden, um Pieps, Sonde und Schaufel in einer Extremsituation auch zu beherrschen. Mit maximal sieben Personen pro Bergführer wird in kleinen Gruppen die Handhabung der Notfallausrüstung trainiert. Dazu haben die SnowHow Guides auch LVS, Sonden, Schaufeln und Rucksäcke zum Ausleihen mit dabei.

Ausrüstung und der Umgang damit im Notfall ist ein weiterer wichtiger Punkt beim Workshop. Die Verschüttetensuche muss mit Profis geübt werden, um Pieps, Sonde und Schaufel in einer Extremsituation auch zu beherrschen. Mit maximal sieben Personen pro Bergführer wird in kleinen Gruppen die Handhabung der Notfallausrüstung trainiert. Dazu haben die SnowHow Guides auch LVS, Sonden, Schaufeln und Rucksäcke zum Ausleihen mit dabei.

Der volle Thomas-Bernhard-Hörsaal des Uniparks Nonntal in Salzburg spiegelte mit über 300 Zuhörern das große Interesse am Thema Lawine wider.

Der volle Thomas-Bernhard-Hörsaal des Uniparks Nonntal in Salzburg spiegelte mit über 300 Zuhörern das große Interesse am Thema Lawine wider.